はじめまして!

京焼窯元 「橋本城岳」(じょうがく)へ

「京都はしもと製陶所」へ

ようこそ お越しくださいました。

窯元代表の自己紹介をさせていただきます。

また、私が陶芸家を目指したキッカケや

なぜホームページをつくったのか?

という理由も説明いたしております。

さいごまで、お読みいただければ幸いです。

プロフィール

有限会社 橋本陶苑

(はしもと とうえん)

代表取締役

橋本 哲児(はしもと てつじ)

作家名 橋本城岳(じょうがく)

経歴

1969年 京都に生まれる

1997年 同志社大学・商学部卒業

1997年 大学卒業後 東京にて就職

2000年 京都市・産業技術研究所・伝統産業後継者育成コースを卒業

窯の焼き方と「うわぐすり」を学ぶ

2002年 京都府立陶工高等技術専門校成形科を卒業

千家十職(せんけ・じゅっしょく)17代目・永楽善五郎(えいらく・ぜんごろう)の職人「野田先生」に陶芸のロクロ技術を学ぶ

※千家十職:永楽善五郎については、以下のリンクをクリックしてください。

2002年 父・二代目橋本城岳(じょうがく)に師事

清水焼の伝統技術の修練にはげむ

2016年 京都府陶磁器協同組合 青年部副会長に就任

2017年 清水焼窯元 三代目「橋本城岳」と二代目「紫雲」(しうん)を継ぐ。

同年、有限会社 橋本陶苑(はしもととうえん)代表取締役に就任

2018年 京都はしもと製陶所ホームページの運営を開始する

2022年 経済産業大臣指定工芸品「京焼清水焼」伝統工芸士に認定

その他の活動実績やお取引先につきましては、

以下の当窯元の実績をごらんください。

代表者あいさつ

はじめまして。京都はしもと製陶所代表の「橋本哲児」と申します。

当サイトにお越しいただきありがとうございます。

このホームページでは、プロの陶芸家として、みなさまに食器や茶道の道具の選び方をアドバイスさせていただいております。

あなたも「買いものに失敗しないための知識」を持つことできるようになるからです。

じっくり読んでいただければ、食器や茶道の道具を買うときに、自分にあった本当によいモノを選ぶ目が身につくようになります。

なぜ、このようなホームページを作ったかというと、ネット上には、たくさんの情報があふれています。

しかし、「まともな情報が少なすぎる」と感じたからです。

たとえば、よくわからない肩書の人が、陶器や食器について記事を書いています。その内容は、陶芸の専門家からみて、まったく的はずれで適当なことを書いていることも多いです。

商品を売りたいがために、デタラメを書いている人もいます。

しかしながら、専門家でないと正しい情報とウソのノウハウの区別はつきません。

その結果、買い物に失敗してしまう人は多いのです。

そこで、このような人が1人でも少なくなるように、このホームページは次のような信念のもとに作ろうと思い立ちました。

プロの職人として、良い情報をまきちらす。

まったくのシロウトであっても、正しい知識を学べるように、陶器のうつわや茶道の道具の基本から選び方までを完全無料で公開するようにしたのです。

もちろん、私自身も陶芸の初心者のころはシロウトでした。

しかし、好きな陶器の買い物に失敗したり、必死になって作ったモノが、お客さまにとっては良いものではなかった・・・・・・

そんな苦い経験をたくさん重ねてきました。

ときにに成功し、そして失敗を重ね、20年かけて、ようやく陶芸家として少しは成長できたと感じています。

当窯元は創業70年以上:手づくりにこだわる工房

清水焼の窯元である当工房について、ご紹介いたします。

まずは、当窯元の名前について説明をしておきます。

はじめに、「京都はしもと製陶所」は、このホームページの名前です。

正式な会社名は、「有限会社 橋本陶苑」(はしもと・とうえん)といいます。こちらは京都地方法務局に登記してある正式な会社名となります。

そして、「橋本城岳」(はしもと・じょうがく)と「紫雲」いうのは、陶印(とういん)のことです。

「陶印」とは、陶器に押すハンコの名前です。初代の橋本城岳が私の祖父、父が二代目橋本城岳ということになります。これは、いわば「ブランド銘」です。

そして私が三代目「橋本城岳」および「紫雲」となります。

私どもは、清水焼窯元(かまもと)です。陶磁器(とうじき)の食器や茶道の道具を手づくりで製作しております。

食器であれば、

- マグカップ

- ごはん茶碗

- 盃(さかずき)

などです。あなたが、ふだん食事でお使いになるような「うつわ」です。

茶道の道具では、

- 抹茶碗(まっちゃわん)

- 水指(みずさし・茶の湯につかう水の入れもの)

- 香合(こうごう・練ったお香の入れもの)

などの茶道で使う陶器となります。

それらの陶器を京都の清水焼の色絵技法(いろえ・ぎほう)という技術でつくらせていただいております。

そして、私たちは、モノづくりをするにあたって、1つのこだわりがあります。

それは、製造のすべての工程を「伝統的な方法で手づくり」でおこなうということです。手づくりで作ることで、細やかな「ものづくり」ができるからです。

たとえば、茶碗の飲み口のつくりや、カップの取っ手のカタチ、さらには持ったときの重さ、そして美しい絵・・・・・・手づくりならではの細部にまでこだわった「ものづくり」が可能となります。

これは大量生産品では、けっしてできないことです。

私ども職人一同は、単に伝統技術を守ることが目的ではありません。歴史ある技術を用いて、使う人にとって使いやすいモノをていねいに作る。

そして、生活にうるおいや楽しみを与えるものを作ることを目的としているのです。

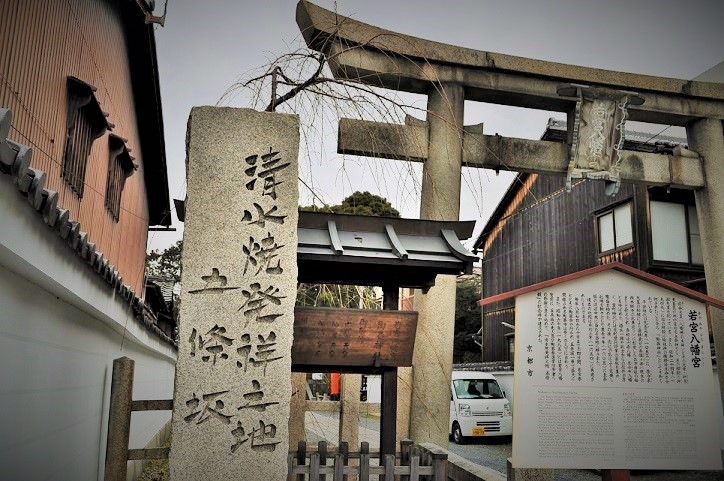

清水焼の発祥地:五条坂にある工房

当工房は、京都の東山(ひがしやま)の五条坂(ごじょうざか)という地域にございます。じつは、この地区は「清水焼発祥の地」となります。

また、この東山には、たくさんの歴史あるものにめぐまれた地域でもあります。

当工房の西側には、鴨川の清流が流れています。ここには、夏になると「床」(ゆか)が出ます。床とは、料理店や茶屋が、川の上や川がよく見えるところに座敷をつくっているのです。

また、工房の東には、有名な「清水寺」があります。

また、それに続く参道である「二年坂」(にねんざか)や三年坂(さんねんざか)の古い町の風景が残る地域です。

そして、祇園宮川町(ぎおん・みやがわちょう)の花街(かがい)も工房のすぐそばにあります。この地域は、表通りから一歩、裏道へ入れば昔と変わらぬ風景が、まだまだ残るところです。

また、東山の五条坂(ごじょうざか)は、清水焼の窯元や陶工(とうこう)といわれる職人が数多く集まっているところです。

江戸時代から昭和にかけて、多くの有名・無名の陶芸家の工房が、いまも残る地域となっています。

その代表的なものに、昭和初期の名陶芸家である河井勘次郎(かわい・かんじろう)の記念館があります。ここは、河井勘次郎が、実際に陶芸の仕事をしていた工房です。

この記念館の中には、登り窯(のぼりがま)という昔の窯が残っています。

登り窯とは、薪(たきぎ)を使って焼く窯のことをいいます。京都でも昭和40年代までは、実際に使われていた窯です。

今でも、たくさんの窯元が陶器の商店が残る、そのなかに私の工房もあります。

このように、昔の風情が多くのこる東山の五条坂に当窯元はございます。そして、創業から三代・70年以上にわたって、陶芸一筋に打ちこんでおります。

陶芸家になるキッカケは工房の近くにお茶発祥地があったこと

私が陶芸家になった理由は、それが家業だったこともあります。

しかし、それ以上の理由は、家業の工房のすぐ近くに「お茶の発祥地」があったことを知ったからです。

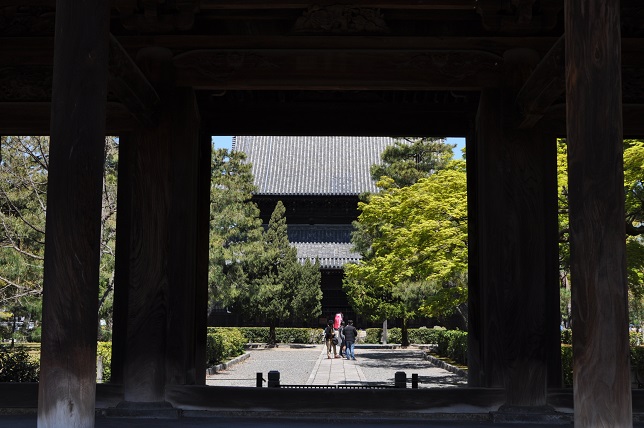

そのお茶の発祥地とは、「建仁寺」(けんにんじ)というお寺になります。

建仁寺は日本のお茶栽培のキッカケとなったお寺

私の工房では、お茶を飲むための「うつわ」をつくっています。

たとえば、茶道で使われる「抹茶碗」です。その他にも、「湯のみ」や「急須」(きゅうす)といった、お茶にかかわる道具です。

そんな私の家業と深いかかわりを持つ「お茶の発祥地」が、工房のすぐ近くにあったのです。

私は、そのことに大きなカルチャーショックを受けました。

そして、そのことが家業だったこと以上に陶芸家になる決心を固めてくれました。

この栄西は、「茶祖」(ちゃそ)と呼ばれています。

栄西は、今から約800年前に中国に留学していました。そのおりに中国から「お茶のたね」を持ち帰ったからです。

その「お茶の発祥地」である建仁寺は、約800年前の鎌倉時代に建てられました。栄西(えいさい、または、ようさい)というお坊さまが始めたお寺です。

この栄西が「お茶のたね」を持ち帰ったことが、日本のお茶を飲む習慣や茶道文化のはじまりとなりました。

栄西が持ちかえった「お茶のたね」は、明恵(みょうえ)というお坊さんにゆずられます。

明恵は、高山寺(こうざんじ)のお坊さまです。

その高山寺は、京都市の北西にあります。もみじの名所として有名な「神護寺」(じんごじ)を奥に、ひっそりとたたずむ寺です。

この高山寺で、明恵は、栄西からゆずりうけた「お茶のたね」を植えました。そして茶の栽培を始めたのです。

これが、日本で初めての「茶の栽培」となりました。

高山寺には日本最古の茶園がある

世界遺産・栂ノ尾山・高山寺公式HP より引用

高山寺で始まったお茶の栽培は、宇治茶で有名な宇治に移され、やがて、全国に広まっていったのです。

おそらく、日本でお茶を一度も飲んだことがないという人は、いないと思います。

ですので、いま、こうしてお茶をいただけるのみ、栄西さんと明恵さんのおかげかもしれません。

また、栄西の書いた本に「喫茶養生記」(きっさようじょうき)があります。

ここには、お茶の育て方や効き目がしめされています。そのなかには、鎌倉幕府の3代将軍「源実朝」(みなもとのさねとも)が二日酔に悩んだときに、茶を献上したという記録も残っています。

このように、私の工房の近くに、「お茶の起源」といえる場所がありました。そのことが、私が陶芸家になるキッカケとなったのです。

ホームページを作る理由は不景気で従業員を解雇したこと

私が、このホームページを作りはじめた理由は、私の工房の職人さんを解雇したことが理由です。

じつは、清水焼の業界の売上高は、毎年のように減りつづけています。

私の工房でも、注文の数は、ドンドン落ちていきました。そのため、私の工房で働いてくれていた職人さんをクビにせざるを得なくなったのです。

私は、この状況をなんとか解決する方法がないかと考えぬきました。

その結果、たどりついた答えがホームページを作ることでした。つまり、「自分たちが作ったものは、自分たちで売る」という決意です。

廃業した窯元を中国人業者が買収

私のいる清水焼の業界の景気は、バブル崩壊のあと、悪くなるいっぽうでした。

この業界の生産高も、毎年のように減りつづけていました。生活スタイルの変化や安い輸入品が入ってきたことも理由の1つでしょう。

注文数は減り、販売価格もどんどん落ちていきました。それによって、廃業する工房も出てきました。

そして、廃業した窯元は工房と土地を売却しています。その土地を買収しているのは、中国人業者となっています。

そして、中国人業者が買い取った土地は、つぎつぎとホテル建設などが始まっています。そのため、元の京都の風情は失われていっています。

工房の売却とホテル建設の結果、昔から残る「登り窯」(のぼりがま)などが破壊されていきました。これは、貴重な日本の文化が消えつつあるということです。

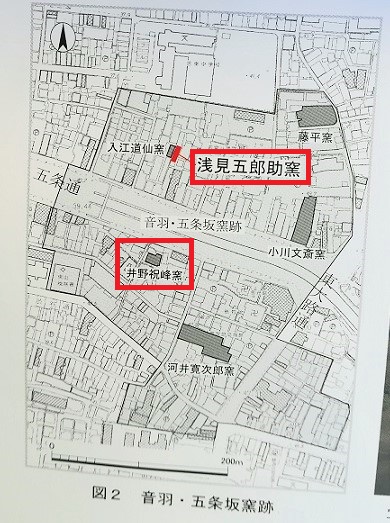

京都市広報資料より引用

破壊された「登窯」は、ここ2~3年の間でも2件となっています。以下の写真は、こわされた窯を示す京都市の資料となります。

京都市広報資料より引用

清水焼発祥の地である、この地域でホテル開発が進んでいます。その影響は、もはや公害といったレベルにまで発展しているのです。

京都新聞 宿泊施設バブル記事 より引用

これは、私の知人から聞いた話です。知人によると、中国人業者は、

「私たち中国人が、日本の景気を良くしているのだ。日本人には、中国人に感謝するべきである」

と発言しているということです。

残念ながら、私には清水焼業界全体を救う力はございません。

しかし、自分の工房の職人と伝統技術だけは守りたい

そう固く決意しております。

失われつつある伝統技術

さらに、廃業とともに、すばらしい技術をもった職人さんが、つぎつぎに陶芸をやめていかれました。

私の工房でも、腕のよい職人さんがいました。

しかし、その職人さんを雇う余裕がなくなってしまったのです。そして、やむなく退職をしていただきました。

そのときは、ほんとうに辛かったです。お世話になった職人さん、その技を見ているだけでホレボレするような手さばきの職人さんでした。

今はもう、その腕前を間近で見ることは、もうできません。

また、仕事を受注するために、割のあわない仕事を安うけ合いする職人さんもたくさん見てきました。

ただ、その金額では、とうてい利益を出せません。そのため、手ぬきの仕事をしてしまいます。

しかし、お客さまは、素人なのでそれに気づきません。

多くの工房では、仕事をくれる元請けの業者に気に入ってもらうために安い金額で仕事を引きうけます。そして、数をこなして利益を上げるしかありません。

そこでは、仕事にこだわりがなくなります。そして仕事が、単なる流れ作業になってしまっているのです。

これは、つまり生活のためにお金を稼ぐことしか考えられなくなったということです。

お客さまは3倍の価格で商品を買っている

じつは、陶器の業界では、私たち製造元での販売価格から「3倍の値段」になって商品がお店にならびます。

商品の価格の金額の配分は、次のようになっています。

・販売価格の約30%が小売店に入る

・販売価格の約30%が中間業者の手数料

・販売価格の約30%が製造元に入る

たとえば、陶器の販売価格が9,000円だとします。製造元の工房には、その30%である3,000円しか入ってきません。

逆に、お客さまにとっては、製造元の価格である3,000円の3倍の値段の9,000円で商品を購入することになります。

つぎに、商品の販売価格が「9,000円」の場合を例に、図でご説明してみましょう。

製造元の工房から中間業者へは、3,000円でおろし売り

まず、販売価格9,000円の商品の場合、「製造元の工房から中間業者」には3,000円で卸し売りをします。

中間業者から小売店へは、6,000円でおろし売り

つぎに、「中間業者から小売店へのおろし売り」です。この段階では、中間業者は、製造元から「3,000円」で購入した商品を、小売店に「6,000円」でおろし売りをします。

小売店では、お客さまに9,000円で販売される

さいごに、小売店やショップでは、中間業者から「6,000円」で仕入れた商品を「9,000円」でお客さまへ販売することになります。

つまり、はじめの製造元の工房の価格が3,000円とします。その場合は、「3,000円から3倍の9,000円」でお客さまは商品を購入することになるのです。

お客さま→製造元の価格の3倍の値段で購入する

製造元の工房→販売価格の3分の1しか入らない

製造元の工房では、販売価格の3分の1しか売上となりません。

その結果、工房では、手間をかけて質の高い仕事をしたとたん赤字になります。そのため、ていねいな仕事ができない環境にあります。

これと同時に、お客さまは、知らないところで、「中間マージンという手数料」を抜かれます。その結果、低品質な品物を高額な価格で購入しなければならないことになります。

しかし、これはおかしいと思いませんか?

お金を払ってくれるお客さまです。わたしたちは、その金額を上まわる価値のある品質の良い製品をつくる。だから感謝されます。そして、私たちもお金をいただけます。

しかし、実際に行われているのは、結果としてお客さまを裏切るような商売です。

ほんらい大切にしなければいけないのは、お客さまです。それをないがしろにすることに意味はありません。

そうではなく、お客さまから、心からの感謝の言葉をいただいて、それを職人が受けとめたときに、

「この仕事をやっていてよかった」

と心から思います。そうでなければ、お金を得る資格がないと私は考えています。

なぜなら、お金を払うのは、お客さまです。それに見あわない仕事をする職人は、本当の職人ではありません。当たり前のことです。しかし、ほとんどの工房では、これができていません。

ただ、腕の良い職人は、仕事はできます。

しかし、営業力はありません。これが原因で、営業が得意な会社にお客さまを取られてしまいます。そのため下請けにならざるを得ません。

そして、私も一人の職人です。ずっとこのことに悔しさを感じていました。そこで、私は、ある決心をしました。

「自分たちがつくったものは、ぜんぶ自分たちで売る」という決心です。

お客さまも職人も損をしない仕組みをつくる

そこで、製造元となる私が、考えたことがホームページを立ち上げることでした。 これで、「誰も損をしない仕組み」をつくろうと思ったのです。

ホームページで、製造元の工房からお客さまへ直売することで、商品の流通は以下のようになります。

①製造元の工房→②中間業者の手数料→③小売店の手数料→④お客さま

②製造元の工房→②お客さま

ホームページの直売では、工房からお客さまに直接商品をお届けすることができます。流通の「中間手数料」がないため、高品質でも低価格でお届けすることができるのです。

工房から直売ではない場合は、お客さまは以下のような価格で商品を購入することになります。

・お客さまは、9,000円で商品を購入する

・製造元の工房には、3,000円しか入らない

つぎに、工房から、お客さまへのホームページでの直接販売の場合です。同じ商品を購入するときでも、次のように変わります。

・お客さまは、9,000円の半額の4,500円で商品を購入できる

・私たち製造元には、商品価格の100%の4,500円が入る

このように、ホームページによる工房からの直売では、お客さまも製造元の職人も「誰も損をしない仕組み」をつくることができるのです。

・お客さま→直接、工房や職人に商品を注文できる。低価格で高品質の品物が買える

・工房や職人→小売店や中間業者の手数料がない。安くしても十分に利益をだせる

以上のように、「いいものを作りたい」という腕のよい職人や工房と、お客さまにとっても「損をしない仕組み」となるのです。

それまでの私は、職人として「良いものを作ってさえいればよい」とだけ考えていました。

それはとても甘い考えだったのです。

わたしは、職人ではありますが、と同時に経営者でもあることに気づきました。良いものを作るというのは当たり前の話しです。

その上で、自分たちの作ったものの良さや価値をお客さまに伝えていくこと。

これも経営者としての私の大事な仕事だと気づいたのです。

インターネットを活用すれば、私の工房が直接お客さまを集められるようになります。そうすれば、十分な利益を確保できます。

私たち職人も納得できる仕事ができる。お客さまにとっても低価格ですので感謝しかされません。

職人とお客さまの両方にとって良いことしかありません。

このホームページが完成したならば、かかわったすべての人に感謝されるでしょう。そして職人もお金を稼げるようになるはずです。

それに、腕の良い職人たちにも、リストラの心配がなくなります。そして、納得できる仕事やりつづけてもらえる環境をつくることができるでしょう。

私が、ホームページをつくり始めた一番の理由は、「もう職人をやめてほしくはない」ということです。

「従業員をクビにする」これだけは、私は何があってもイヤなのです。

私の工房の職人全員が、職人として納得できる本物の仕事をやれる環境をつくる。さらに、お客さまにも喜ばれる。そんな工房にしていきたいと心に決めております。

さいごまで、お読みいただき、まことに感謝の気持ちにたえません。

また、京都はしもと製陶所の「活動実績」につきましては、以下のボタンをクリックしてください。