抹茶碗を自分用やプレゼントに選ぶとき、「どういう基準で選んだらよいのか?」わかりませんよね。

じつは、抹茶碗の選び方には、茶道の決まりごとがあります。

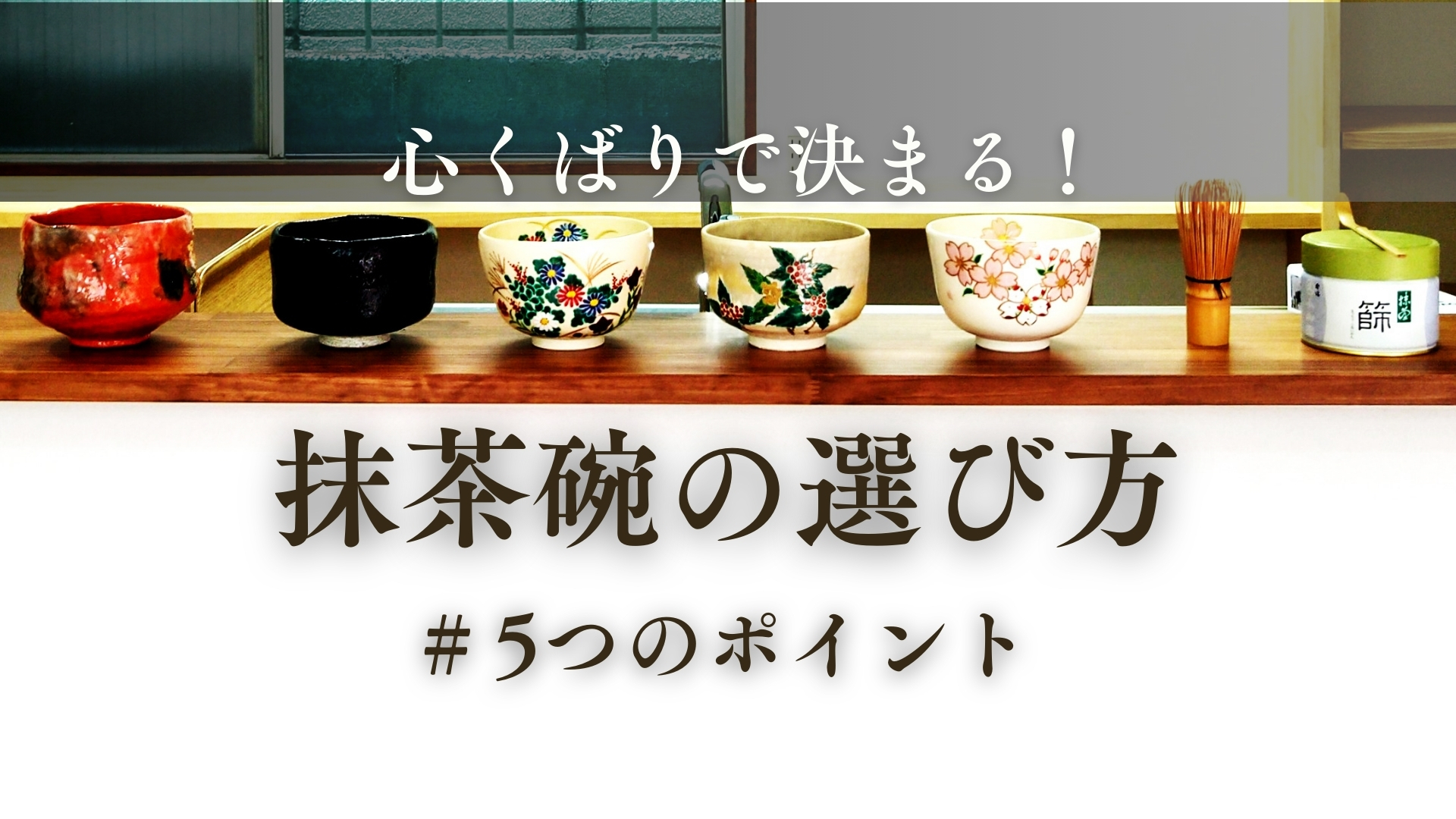

さらに、抹茶碗には、さまざまなカタチや種類があります。

カタチや種類で、お茶のまぜやすさや、お茶のおいしさも変わるのです。

さらに、茶道の初心者と上級者では、選ぶべき茶碗も違います。

選び方によっては、練習のしやすさや茶会での使いやすさまで変わります。

そこで、このページでは、茶道の初心者の方や、ご存じない人に、抹茶碗の選び方をご紹介します。

抹茶碗の選び方には、たくさんの決まりがあります。

しかし、すべての決まりごとは、お客さまへの「心くばり」になるかどうかの1点が基準となります。

その基準さえわかれば、初心者の方でも、抹茶碗の選び方が理解できます。

見せかけではない「真のおもてなし」も、わかるようになります。

そうなれば、お客さまの、あなたへの印象もグッと良くなるでしょう。

私は、京都の陶芸家20年近くにわたり抹茶碗を作り続けてきました。

熟練の職人の目線で「抹茶碗の選び方」を解説します。

あなたにとって、お客さまにとっても、適切な抹茶碗選びにお役立てください。

1.初心者は、使いやすい形の抹茶碗を選ぼう

抹茶碗は、おいしいお茶を点てる(たてる)ことができるものを選ぶことが、もっとも大切です。

なぜなら、茶会は、茶碗の品評会ではないからです。

お茶会は、おいしいお茶と和菓子、そして、会話を楽しむものです。

ゆったりとしたムードで、お客さまと「楽しいひととき」をすごすためにあります。

使いやすい抹茶碗ならば、リラックスしておいしいお茶を点てることができます。

そして、そのお茶会が、あなたにとっても、お客さまにも、きっと良い茶会になるでしょう。

茶会には、抹茶碗を見て楽しむことも含まれます。

しかし、茶会のいちばんの目的は、「お茶をおいしく飲むためにある」ことを忘れてはいけません。

抹茶碗は、美味しいお茶を点てやすいものを選ぶことが大切です。

そのため、抹茶碗の選び方は、お客さまへの「心くばり」で決まります。

薄茶用(うすちゃ)と濃茶用(こいちゃ)では使われる茶碗に種類がちがいます。

しかし、使いやすい茶碗の考え方は基本的に同じです。

薄茶と濃茶のちがいについては、以下の記事を参照してください。

2.抹茶碗の形の選び方:5つのポイント

茶道の初心者のあなたが抹茶碗を選ぶときには、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

1.抹茶碗の形は、「見込み」が広いものを選ぶ

2.茶碗の表面は、ザラザラ・ボコボコ・ツルツルはダメ

3.茶碗のサイズと重さは、片手で持ちやすいもの

4.高台が安定する茶碗が、たおれにくい

5.茶碗の正面がわかりやすいものを選ぶ

抹茶碗の形には、さまざまな種類があります。

茶碗の形状によっては、「お茶を点てやすい茶碗」と「点てにくいもの」があるのです。

茶を点てやすい茶碗の形だと、抹茶と湯をうまく混ぜることができます。

上手に点てれば、「こまかな泡」ができます。

すると、「苦味」がやわらいで「甘味」のあるクリーミーで美味しい抹茶ができるのです。

おいしいお茶を点てるには、経験や技術も大切です。

しかし、初心者の方にとっては「お茶を点てやすい形の抹茶碗の選ぶこと」が、まずは大事なこととなります。

ここでは、お茶を点てやすい抹茶碗の形を説明していきます。

茶碗の選び方には、5つのポイントがあります。

以下の、5つのポイントさえ押さえておけば大丈夫です。

しかし、選び方の最も大切な基準は、ただ一点です。その一点とは「お客さまへの心くばり」になります。

それを肝に命じてください。

以上のことを、順番に説明していきましょう。

2-1.抹茶碗の形は、「見込み」が広いものが茶をまぜやすい

まず1つめは、抹茶碗のカタチは、茶碗の「見込み」(みこみ)が広いものを選びましょう。

「見込み」とは、茶碗の底から中ほどまでの広さで、「茶碗の胴体」の部分です。

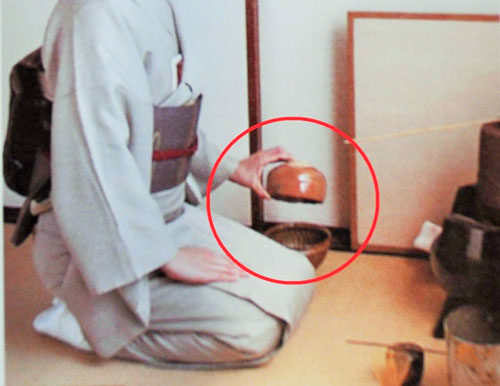

つぎの写真の、赤でかこった部分が「見込み」となります。

この「茶碗の見込みが広い」ことが大切です。

「見込み」が、広いとお茶を混ぜるときに、「茶せん」(ちゃせん・お茶を混ぜる道具)を振りやすいからです。

茶碗の見込みの広さが、「抹茶碗」と「ご飯茶碗」の大きな違いです。

この「見込み」の部分を、茶道では「茶筅摺り」(ちゃせんずり)ともいいます。

茶筅(ちゃせん)が当たる部分だからです。

そして、茶筅を振りやすいと、おいしい茶を手ぎわよく作ることができます。

ところが、「見込みが小さい茶碗」は、「茶せんを振りにくく」なります。お茶がうまく混ざりません。

茶をうまく点てられないのです。

一例をあげますと、ご自宅に抹茶碗をお持ちでない場合です。

たとえば、「ごはん茶碗」を「抹茶碗として代用」することがあります。

しかし、ごはん茶碗は、「見込み」がせまいです。ごはん茶碗は、底の方が細く小さく作られています。

そのため、茶筅を振りにくく、茶を点るのが難しいモノとなります。

たとえば、この茶せんをふりにくい抹茶碗として、「筒茶碗」(つつちゃわん)があげられます。

筒茶碗は、筒のように細い茶碗です。茶道では真冬に使われる茶碗です。

カタチが細いため、茶が冷めにくいから冬に使われます。

つぎの写真は、筒茶碗の一例です。

ただし、この「筒茶碗」を初心者にはおススメしません。

理由は、お茶をまぜにくいためです。茶碗のカタチが細く、お茶を混ぜるための「茶せん」を回しづらいです。

さらに筒茶碗は、茶を点てるときに安定しません。細いカタチのため、手で固定しにくいからです。

タタミの上では、さらに茶を点てにくくなるでしょう。

次の写真は、筒茶碗で「茶せん」を振っている様子です。

以上のことから、抹茶碗を選ぶときには、茶碗の「見込み」が広いものにしましょう。

つぎの写真は、「見込み」が広い茶碗の一例です。

このように、「見込み」が広いと「茶せん」をふりやすくなります。

そうすれば、お茶を手ぎわよく混ぜることができます。

初心者の方は、「見込み」の広いカタチの抹茶碗を選らびましょう。

2-2.表面の素材は、ザラザラもツルツルすぎるのもダメ

抹茶碗の表面の素材は、ザラザラしたものやツルツルすぎるものは、やめておきましょう。

そのような素材では、抹茶の粉末とお湯がよくまざらないからです。それでは、おいしいお茶を点てられません。

お茶をまぜにくい素材は、以下のようなものになります。

1.素材がザラザラしている抹茶碗

2.表面がボコボコしているもの

3.素材がツルツルすぎる茶碗

まず、一つめは、「表面の素材がザラザラ」している茶碗です。

ザラザラしていると、「茶筅」(ちゃせん・お茶をまぜる道具)の穂先がひっかかります。

そのため、「茶葉の粉末」がうまく混ざりません。

たとえば、ザラザラした素材には、「うわぐすり」のない素材の茶碗があります。

「うわぐすり」とは、茶碗の表面のツルツルしたガラス状のコーティングのことです。

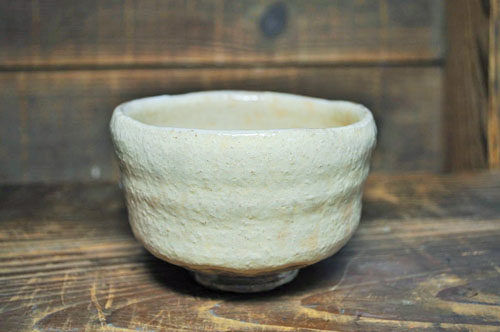

つぎの写真は、ザラザラした素材の茶碗の一例です。

写真の茶碗は、「備前焼」(びぜんやき)と呼ばれる種類の茶碗です。

この種類の茶碗は、表面に「うわぐすり」がありません。「荒い土そのものが表面」となっていてます。

そのため、すごくザラザラしています。

ザラザラすぎる表面は、茶せんがひっかかります。そのため、茶を混ぜにくくなります。

ただし、備前焼はとても魅力的な茶碗です。

かの北大路魯山人も究極的には備前焼にたどりつきました。

北大路魯山人とは、陶芸家・美食家として歴史に残る大家です。

備前焼の抹茶碗は、茶道に慣れてからお使いください。

つづいて、「表面がボコボコの茶碗」です。

表面がボコボコの茶碗は、茶を点てるときに茶せんがボコボコした表面にひっかかります。

そのため、初心者には、茶をたてにくいものとなります。

つぎの写真は、表面がボコボコしている抹茶碗の一例です。

茶碗と表面がボコボコだと、初心者には茶をたてにくい。

山口県立萩美術館 陶芸コレクション より引用

この茶碗は、重要文化財に指定されているような「名品の抹茶碗」です。

しかしながら、このボコボコした表面に「茶せん」がひっかかります。そのため、茶道初心者には、オススメできません。

表面ボコボコの茶碗は、「茶道上級者向けの茶碗」と言えます。

ちなみに、このボコボコの表面は「梅花皮」(かいらぎ)と呼ばれるものです。

「かいらぎ」とは、梅の花のカタチのような魚の鱗(ウロコ・表皮)ことです。

梅の花のようなウロコであるから「梅花皮」(かいらぎ)です。

このボコボコした抹茶碗は「萩焼き」(はぎやき)の一種です。

山口県の萩焼は、江戸時代から続く「茶陶」(ちゃとう・茶道のための陶磁器)の名産地です。

梅花皮(かいらぎ)のような表面がボコボコした茶碗も、茶道に慣れてからお使いください。

いっぽうで、「ツルツルすぎる素材」の抹茶碗です。

ザラザラとは反対に、表面がツルツルすぎると、茶せんの先がスベってしまいます。お茶が、うまくまざらずに苦労します。

お客さまの前でお茶が上手にまぜられないと、とてもアセります💦

たとえば、ツルツルすぎる素材のものでは、「磁器」(じき)の茶碗があげられます。

つぎの写真は、「磁器」の抹茶碗の一例です。

この磁器の茶碗も、茶道になれている人向けとなります。

反対に、「お茶をまぜやすい素材の茶碗」の例をお見せします。

一般的には、「陶器」(とうき)と呼ばれる素材です。

陶器は、以下の写真のようなものになります。

茶をまぜやすい。

陶器のなかでもザラザラでもなく、ツルツルすぎでもないもがおススメです。

茶をたてやすい

抹茶碗の表面素材は、「ザラザラすぎる」「ツルツルすぎる」ものは、やめておきましょう。

2-3.抹茶碗のサイズと重さは、片手で楽に持てるものがよい

つぎに、抹茶碗のサイズと重さです。これは、あなたの片手で、楽に持てるものにしましょう。

茶道では、茶碗を片手で持たなければならない動作があるからです。

その動作とは、抹茶碗を洗った水を「建水」(けんすい・水を捨てる入れもの)に捨てるときです。そのときに、茶碗を片手で持たなければなりません。

つぎの写真は、片手で茶碗をもつ場面です。

このとき、片手で持ちにくいサイズと重さであれば、茶碗を落としてしまうことがあります。

私も、茶碗を落としそうになり、「ヒヤリ💦」とすることが何度かありました。

ですので、抹茶碗は、片手で持って余裕のあるサイズと重さにしましょう。

ただし、「軽すぎる抹茶碗」も良くありません。

軽すぎる茶碗は、厚みがうすいからです。厚みがないとお茶の熱で、お客さまが茶碗を持ちづらくなります。

薄茶では、少し冷ましたお湯を使います。それでも、湯の温度は80度くらいになります。

ここでも、お客さまへの「心くばり」に気をつけましょう。

また、軽すぎる茶碗は安っぽさを感じさせます。

手にとったときに、「しっくりくる重み」があることで、「茶碗の存在感」を感じることができます。

お店で購入する際には、実際に手にとって「重み」を感じてみて下さい。

ネットで購入するさいは「レビュー」を参考にすると良いでしょう。

また、抹茶碗のメーカーが「茶道具専門の窯元」であることや「抹茶碗を数多く作っている作家やメーカー」であることも確認してみましょう。

以上のことから、抹茶碗のサイズと重さは、片手で楽に持てるサイズと重さのものを選びましょう。また、厚みがうすい茶碗も、やめておきましょう。

2-4.高台が安定するものが、たおれにくい

つづいて、抹茶碗の「高台」(こうだい)についてです。

高台(こうだい)とは、茶碗の足に当たる部分のことです。

高台は、しっかり安定するものを選んでください。

以下の写真の、赤でかこんだところが茶碗の「高台」です。

この高台が安定しないと、茶碗がガタガタゆれて、お茶を点てにくいのです。

また、お客さまにも、「茶碗をたおしてしまわないか?」という、いらぬ気づかいもさせてしまいます。

さらには、「タタミの上」であれば、なおさら安定しません。

安定する高台がよい

まず、「悪い高台の例」をみてみましょう。

選んではいけない高台としては、以下のものがあります。

1.高台がゆがんでいるもの

2.高台が細すぎる茶碗

3.高台が小さい

このような高台では茶碗は安定しません。そのため、お茶を点てにくくなります。

また、お客さまにとっも、茶碗をたおしてしまうないか?

と、いらぬ心配をさせてしまいます。

つぎの写真は、「ゆがんでいる高台」の一例です。

つぎの写真は、「高台が細すぎる茶碗」の一例です。

高台が細くて小さいと倒れやすい。

ピンタレスト 黒釉十草抹茶碗 より引用

こんどは反対に、「よい高台」を説明していきましょう。

良い高台とは、以下のようなものです。

1.高台の大きさしっかりとある

2.高台に、ゆがみなく安定している

3.片手で持ちやすい高台

このような高台であれば茶碗が安定します。お茶も点てやすくなります。

また、お客さまにも、茶碗を倒してしまう不安もへるでしょう。

つぎの写真は、「よい高台」の一例です。高台がある程度大きいほうがよいです。

また、つぎの写真は、「高台にゆがみがない」茶碗の例です。

以上のように、抹茶碗の高台は、しっかりと安定するものを選びましょう。

ここでも、お客さまにも、「いらぬ気づかい」をへらしてあげましょう。

また、次の記事では、初心者が選んではいけない抹茶碗を解説しています。

この記事とあわせて参照してください。

2-5.抹茶碗の色や絵は、正面がハッキリわかるものを選ぶ

抹茶碗は、「正面」(しょうめん)がハッキリとわかるものにしましょう。

じつは、抹茶碗には「正面」(しょうめん)があります。

以下の写真は、「茶碗の正面」を説明したものです。

このように、抹茶碗を裏から見ます。そこには、茶碗をつくった人の「印」(いん・ハンコ)があります。

そのハンコの文字を読める方から茶碗を見ます。

この場合、ハンコは「城岳」(じょうがく)とタテに読むことができます。

ハンコの上がわの面が、「正面」という決まりごとになります。

なぜなら、「正面」は、茶碗のカタチや絵がもっとも美しく見える面だからです。

ただし、この 「正面」についてはハッキリとした決まりごとはありません。

茶碗の持ち主が、その茶碗の「良いな」と思う面を正面としてもよいのです。

茶会では、正面をお客さまに向けて、さし出します。これが、客にたいする「心くばり」だからです。

逆に、客は茶碗の正面に口をつけて茶を飲んではいけません。

「茶碗正面に口をつけない」ことが、お茶を点ててくれた人への「心くばり」だからです。

茶道では、このような決まりごとがあります。

そのため、茶碗は正面がハッキリとわかるものを選びましょう。

そうすれば、どの向きで客に茶碗をさし出せばよいか、すぐにわかるからです。

また、お客さまにとっても、口をつけるところが、わかりやすくなります。

まず「正面がわかりにくい茶碗」の例からご紹介しましょう。

正面がわかりにくい抹茶碗には、色が「無地(むじ)で一色の茶碗」があげられます。

つぎの画像は、無地一色の茶碗の一例です。

このような無地の抹茶碗を用いるとしたら? どうでしょうか?

茶碗を清めているときや、茶を点てているうちに、どこが正面??💦

茶碗正面が分からなくなります。

とくに、茶碗を清めるときにわからなくなりがちです。

茶道では、客に茶をたてる前に、茶碗を茶巾(ちゃきん)でふいて清めます。

茶巾とは、茶碗を洗うための布のことです。

その清める時に茶碗を何度も回転させているうちに、どこが正面か?

わからなくなってしまいます。

つぎの写真は、私が茶碗を清めている画像です。

正面が分からなくなる!

じつは、この写真で、茶碗を清めたあと、私は正面がわからなくなりました。

その後、私は先生にお叱りをうけることとなります💦

また、正面がわかりにくい茶碗を使って、正面がわからなくなったことが、たびたびございました。

そのときは、正面がわからないまま、茶碗をお客さまに出してしまいました。

とてもアセる瞬間です😅

反対に、お客さまは正面をさけて茶を飲みます。

そのため、茶碗を何度か回します。そのうちに、正面がわからなくなることがあります。

どこから飲んだらいい??

茶会は、いつもより緊張するものです。

たとえ、友人だけの気軽な会であってもです。初心者ならば、なおさら緊張するでしょう。

ここでも、お客さまに余計な緊張を与えない「心くばり」が大切です。

以上のことから、抹茶碗は、正面がハッキリとわかるものを選びましょう。

正面がわかりやすい茶碗とは、以下のようなものです。

1.無地の抹茶碗では、正面の色がちがう茶碗

2.絵柄の茶碗なら、正面にメインの絵があるもの

まず一つめ、「無地の茶碗」の場合です。

茶碗正面の色あいが、ちがう茶碗だとわかりやすいです。

つぎの写真は、「無地でも正面がわかりやすい茶碗」の一例です。

2つめは、「絵柄のある茶碗」の場合です。

これは、「茶碗正面に大きな絵がある」と、正面がハッキリわかるからです。

つぎの写真は、「メインの絵柄が正面にある茶碗」の一例です。

抹茶碗は、「正面」がハッキリとわかるものにしましょう。

とくに初心者の方には、正面にメインとなる絵柄のある抹茶碗はおススメです。

抹茶碗の色や絵柄の選び方でも、お客さまへの「心くばり」が大切です。

正面がわかりやすい茶碗を選ぶことも、お客さまに余計な心配をさせない気配りとなります。

なおかつ、茶碗の色や絵柄で「お客さまの目を楽しませること」が大切なポイントになります。

以上の抹茶碗の選び方の5つのポイントを押さえおけば、基本的には大丈夫です。

抹茶碗の選び方の「もうひとつのポイント」は、「茶碗の飲み口」のカタチです。

「飲み口」の形状については、以下の記事をご参照ください。

この記事では、抹茶碗の「飲み口」のカタチについてご説明しています。

飲み口によっては使いやすさが変わります。また、茶碗が割れやすかったり、欠けたりします。ぜひご参考にしてください。

まとめ

さいごに、選び方のポイントを以下にまとめます。

1.茶会は茶を楽しむためにある。抹茶碗の品評会ではない

2.お茶を点てやすく、飲みやすい茶碗を選ぶ

そして、茶碗のカタチや色・絵柄を選ぶときのポイントは以下のようになります。

1.茶碗の「見込み」が広いものが茶をたてやすい

2.サイズと重さは片手もてるもの

3.高台が安定する茶碗を選ぶ

4.素材は、ザラザラやツルツルすぎるものはダメ

5.色や絵柄は、正面がハッキリわかるものが良い

繰り返しますが、すべての決まりごとは、お客さまへの「心くばり」が基準となります。

抹茶碗選びに迷ったときは、

・お客さまにとって喜んでいただけるだろうか?

・美味しい茶を飲んでいただける茶碗だろうか?

・お客さまに、いらぬ心配をさせないだろうか?

このようなポイントで抹茶碗を選んでみてください。

そうすれば、お茶会が、あなたにとっても、お客さまにも、心からリラックスできる楽しいお茶会になるでしょう。

あなたの茶碗選びによって、見せかけではない本物の「おもてなしの心」が表れます。

あなたの「心くばり」が、きっとお客さまにも伝わるでしょう。

そして、あなたの好感度もいっそう上がるに違いありません。

このページの関連記事は、以下の記事となります。この記事とあわせてご参照ください。

「京都はしもと製陶所」では、「橋本城岳」(はしもと・じょうがく)のブランドで抹茶碗を作っております。お客さまにとって使いやすい抹茶碗づくりを心がけています。

「京都はしもと製陶所」では、清水焼の熟練の職人が、全ての工程を手作りでていねいに仕上げております。

「窯元直売」となっているため、「高品質な抹茶碗が低価格」で、ご購入いただけます。

よろしければ、「京都はしもと製陶所サイト」の橋本城岳作の抹茶碗のページも、ぜひご覧になってください。